マンションの外観は各住戸のバルコニーが並ぶ画一的な表情が特徴。戸建てのように住む人の趣味や感性を外からうかがうことはできない。訪問先の部屋番号を押してエントランスドアを解錠してもらうオートロックシステムはセキュリティを重視する集合住宅の象徴だ。つまり戸建て以上に〝部外者〟を拒絶する閉鎖性が強い。そこにマンション固有の思想がある。

◇ ◇

マンションを求める人にとって、その閉鎖性は防犯機能を担保する必要悪である。なぜなら、特に高層マンションの閉鎖性には「子供が外で遊ばなくなる」などの批判もあるからだ。しかし、郊外の戸建て住宅に住む高齢者が駅前のマンションに移り住むケースが多いのも「鍵一つで安心して外出ができる」という利点があるからだ。郊外の戸建てはたとえ玄関の鍵をかけてもほかの開放部から侵入されるリスクがある。

一方、マンションに住もうとする人は戸建て住宅のように建物の独立性、シンボル性を必要とはせず、むしろ閉鎖されたコミュニティの中での〝埋没性〟を重視する。近年、大規模マンションでは入居者間のコミュニティ育成に力を注ぐ。その狙いは入居者同士が顔見知りになることで不審者の侵入を防ぐ防波堤になること、騒音・ゴミ出し・駐輪などのトラブル防止、災害時の助け合いや安否確認など共助機能の強化などだ。つまり、ある意味必要最低限のコミュニティ形成であって、埋没性を否定するものではない。

縮小する市場

ただ、気になるのはそうした利便性・機能性重視の都市型集合住宅として発展してきたマンションだが、ここ数年は市場の縮小が目立つ。首都圏(一都三県)における新築マンションの供給戸数は00年の9万5000戸台をピークに減少傾向が続き、今年は4年連続で3万戸割れとなる見込みだ。ただ、その要因が今一つはっきりしない。

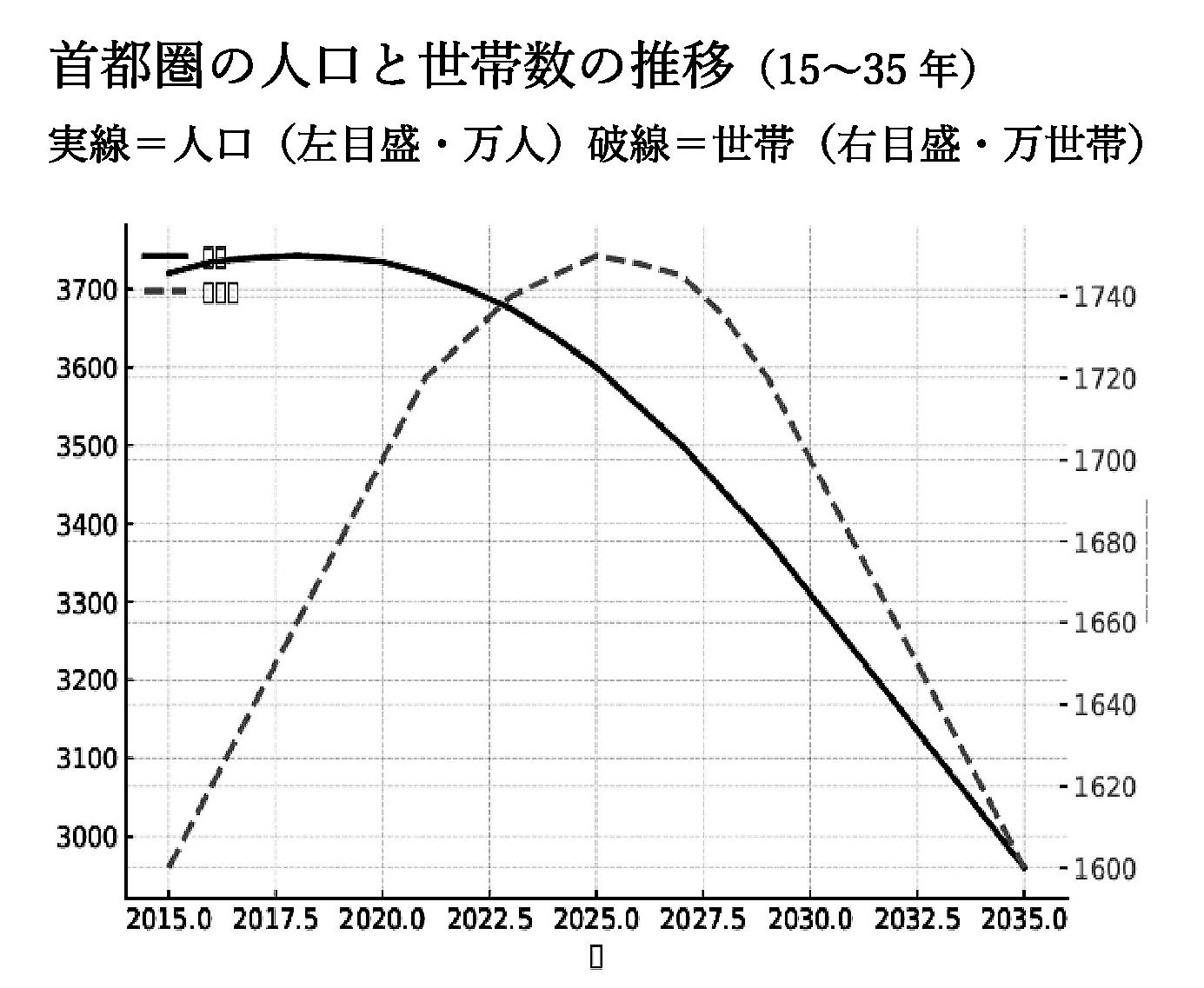

首都圏の人口は20年頃から微減状況にあるものの、世帯数は依然増加している(グラフ参照)。この10年に限って言えば価格高騰が主な要因とみられるが、供給が減少し始めたのは20年以上も前からである。つまり考えられる根本要因としては、マンションも他の商品と同様に「大量生産・大量販売」の時代が終焉に近づきつつあるということではないか。顧客ターゲットを絞った新たな付加価値づくりが始まっているのかもしれない。

マンションでの埋没性を求める人たちも、その好みや感性は多様である。躯体はコンクリートでも内装は無垢材や珪藻土など自然素材にしたいという〝健康志向派〟もいれば、床やキッチン、浴室、トイレなどすべてを大理石という高級志向の人もいるだろう。夜でも楽器が弾ける防音室が欲しいという音楽愛好家もいれば、友人たちを呼べる広いパーティールームが欲しいという社交派もいる。

ということであれば、これからのモデルルームには従来のような面積と部屋数による間取りパターンではなく、それぞれの顧客の趣味や希望、感性に応える内装(テイスト)パターンを展示すべきだろう。

◇ ◇

マンションの根本思想「閉鎖性」にも課題がある。広島大学名誉教授で比較宗教学者の町田宗鳳氏はこう指摘する。「マンションなど現代の住まいは、まるで人間と外部の自然を遮断することが快適性を高めるような錯覚のもとに設計されている。そうした閉鎖空間で一生の大半を過ごせばどんな人間性が育ってしまうのか、空恐ろしい気がする」

筆者も住まいが備えるべき重要な要素は、自然をどう取り入れるかだと思う。マンションでも低層階であればバルコニーを通して、1階なら専用庭を使って四季の変化を捉えるパッシブデザインが可能だ。しかし、高層階はそうした工夫が難しい。マンションづくりは今、大きな転機にあるのだと思う。

キヤノンMJ坂元(図).jpg)

.jpg)