BESS の「梺六範」(先週号の本欄参照)は日本人には遠く懐かしい〝村人〟への郷愁か。昭和31(56)年までは市区町村の中で村の数が一番多かった。それが今では全国1747自治体の約1割強(189)に減少。終戦直後の昭和21(46)年時点では8608村が存在しており、全市区町村1万658のなんと8割を占めていた。筆者は繰り返されてきた自治体合併による行政区画の拡大が人と地域との結び付きを弱め、日本の国土から潤いを奪い続けているのではないかと懸念する。

日本人には最下級の行政区画である〝村〟に対する郷愁が深い。その証拠に、市区町村の文字で下に人(びと)が付くのは村だけである。日本人にとって人間は元来、自然の一部であって土着性をもった存在である。それゆえ土の匂いがする〝村人〟という言葉が心に響くのである。それに対して市民、区民という言葉はあまりに抽象的で、土の匂いはなく、人間としての顔が見えてこない。

〝村人〟という郷愁

BESSの「梺六範」が住人に6つの規範を課すのは、本来人間が持っている自然人としての善良性を再確認してもらうためではないだろうか。牧歌的な〝村人〟という言葉からは人間の邪悪な心よりも、分をわきまえた控え目な善良性が匂ってくる。

分をわきまえる精神こそ日本人にとっての人間性と言えるだろう。そしてその人間性は、日本的な村社会から生まれたのではないかと考えられる。BESSは「六範」の前文で、デジタルによるマネー経済の発達は必ずしも日本人の幸せと連動しているわけではないと述べ、そこには倫理観の荒廃があると指摘した。

日本人の倫理観の荒廃は人間観察力の弱体化であり、その背景には人間関係を希薄化する行政区画の拡大化があるのではないかと推察する。我が国の不動産業界が信頼と信用重視の〝人間産業〟になり得ていない一因もそこにあるのではないか。特に大都市になるほどその嫌いがある。

平田不動産(小浜市)

その証拠に地域の人々に意を注ぐ素養は地方で小さなエリアを地盤としている不動産会社のほうが強く身に着けているように思われる。例えば、福井県小浜市にある平田不動産は約40年前に創業。現在は従業員15名で、仲介取り扱い件数年400件、ほかに賃貸住宅1500戸、テナント100戸、駐車場700台を管理している。2代目の若き平田稔社長はこう語る。

「小浜市の人口は2万8000人で、世帯数は約1万。我が社は計2300件を管理しているので、約5世帯に1世帯が我が社のお客様という、とても狭い世間で仕事をしている。悪いことはできません」(笑)。

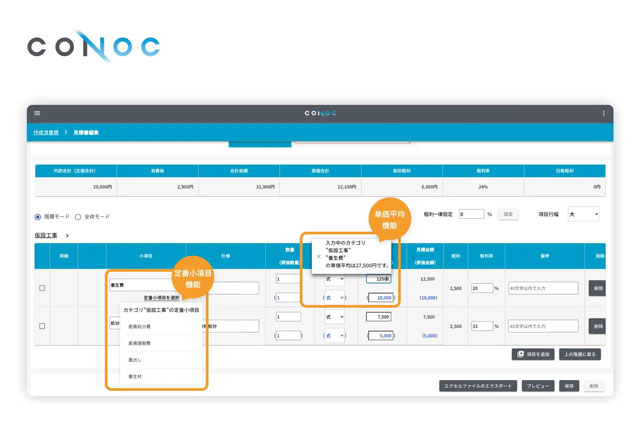

管理業務の重要さが伝わってくる話だ。同社は従業員の数からいえば決して大きな会社ではないが、管理物件が多いことから、業務の一元化をめざし、早くから不動産DXを進めてきた。定義の難しいDX(デジタルトランスフォーメーション)という概念について、平田社長は「デジタルで心を届けること」と簡潔に説明する。更に「そのためには、会社が幼虫からサナギとなり、さらに蝶に羽化するぐらいの変化が必要だ」と社員の奮起を促す。

平田社長は現状について、「会社は様々なITツールを導入しながら今はサナギになる努力を続けている段階で、今後どう変化するかまだ分からない。ただ、コロナ禍で強風が吹いているため、どう羽化すべきなのかという羅針盤を社員全員が真剣に求めるようになった」と話す。

心を届ける蝶に羽化するためには地域の人の顔が見えていなければならず、その表情に心を砕く感性も必要だ。平田社長も「デジタル化が進めば進むほど、人間はリアルな感触を求めるようになる」と指摘する。自然の一部としての人間回帰である。

BESSの「梺六範」が示唆した〝村人〟への郷愁は、まさに加速するデジタル文明への反動と言えなくもない。