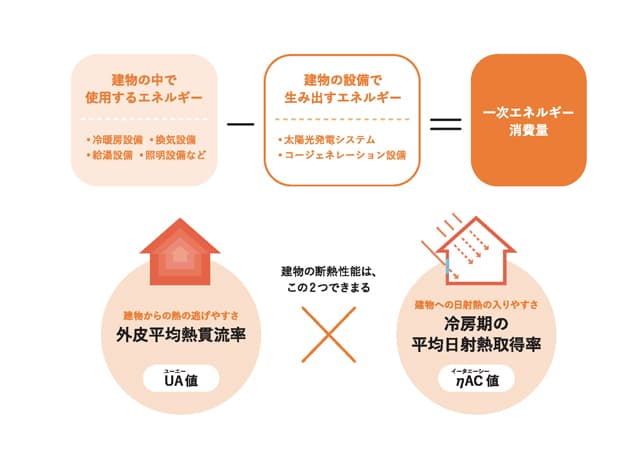

(図1)省エネ基準の概要(出所=「建築物省エネ法に基づく省エネ表示制度事業者向け資料概要」国土交通省)

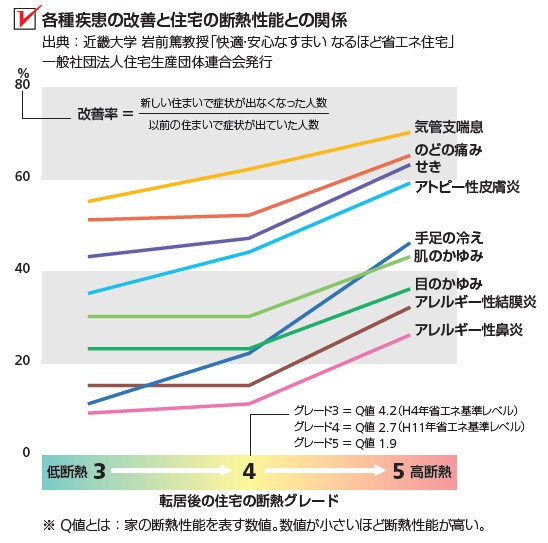

(図2)断熱性能向上で各種疾病の改善傾向がうかがえる(出所=「賃貸住宅の断熱性向上や遮音対策のための大家向けガイドブック」国土交通省)

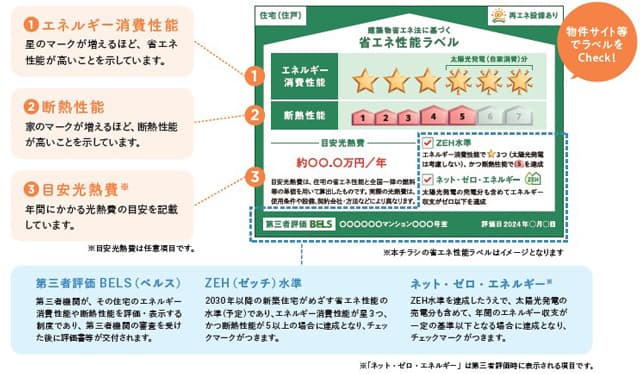

(図3)省エネ性能ラベルの例(出所=国土交通省パンフレット『家選びに、「省エネ性能」という視点を。』)

物価が上昇し、生活防衛の意識が高くなる中で、空室リスクを抑えつつ家賃水準の維持・向上は、賃貸住宅オーナーにとって悩ましい課題だ。そのための有効な手段としては、入居者が目に見えるメリットを感じさせる付加価値を提供することが必須となる。その付加価値となりうるのが、省エネ性能向上と太陽光発電の設置だ。環境配慮という時代の要請に即したものであると同時に、電気代の抑制など入居者が実感できるメリットがある。

省エネ住宅の3つのメリット

省エネ性能が高く、更に太陽光発電を設置している住宅がもたらす入居者メリットは、①経済性、②健康性、③防災性――の3点を挙げることができる。それぞれについて簡単に触れておくと、1つ目の経済性としては高い断熱性能と太陽光発電による光熱費の抑制効果だ。カーボンニュートラルを進める国や自治体による支援もある。

2つ目の健康性は、気密性の高さや安定した温熱環境によるアレルギー発症や突発的な病気のリスクの低減だ。また、温度や湿度を一定に保ちやすく快適性も向上するため、睡眠の質向上といった効果も期待できる。

3つ目の防災性は、太陽光発電の設置により停電時や災害時にも電気が使える点だ。更に家庭用蓄電池を備えておけば、太陽が出ていない曇りや夜も電気が使用でき、より防災性が高まる。賃貸住宅に関しては、防災を例に挙げるまでもなく、安全性の高さが入居者の安心感につながり、物件の魅力を向上させることになる。

省エネ住宅がもたらす3つの入居者メリットは、賃貸住宅オーナーにとって、新規入居者への訴求ポイントになり、入居者が集まりやすくなる。同時に、子育て世帯や高齢者も住みやすく、長く住んでもらえるため、空室リスクを低下する効果が期待できる。

それぞれの入居者メリットについて、もう少し具体的に触れるために、まずは省エネ基準について説明する。そして、具体的な入居者メリットを見た上で、住宅の賃貸時に求められる省エネ性能の表示制度について触れておこう。

断熱性とエネルギー消費量で評価

省エネ住宅の性能に係る具体的な評価基準としては、外皮基準と一次エネルギー消費量基準の2つがある(図1)。

外皮基準は、室内と外気の熱の出入りのしやすさの指標「外皮平均熱貫流率」(UA値)と太陽日射の室内への入りやすさの指標「冷房期の平均日射熱取得率」(ηAC値)で構成される。これらの数値が、気候を基に全国を8つに分類した地域区分別で規定されている。

一次エネルギー消費量基準は、設計時の設備機器のエネルギー消費量が基準値以下になることを要求している(設備機器とは、空調、換気、照明、給湯などを指す)。この値はBEIと呼ばれ、設計の値が基準値を下回れば1.0を下回り、省エネ性能は高くなる。

年間の光熱費が大幅減

省エネ住宅の概要を踏まえた上で、改めて入居者3つのメリットを具体的に見ていこう。

まずは経済性だ。断熱性能が高い住宅では冷暖房のロスが少ないため、電気代を抑えることができる。高効率な家電を使用することで、その効果はより大きくなる。

国土交通省によると、戸建て住宅の場合、エネルギー消費が大きい寒冷地の札幌市などの省エネ住宅で削減できる年間光熱費は、太陽光パネル付き省エネ住宅で、18万6000円(省エネ基準の住宅との比較)も下がるとの試算をしている。東京などの地域では、太陽光パネル付き省エネ住宅において年間8万6000円(同)の削減効果が期待できる(参照=https://www.mlit.go.jp/shoene-jutaku/economic-benefits/energy-bills/index.html)。

試算例は効果が大きい戸建て住宅だが、分譲マンションや賃貸住宅も同様に年間光熱費を下げる効果が期待できる。

効率が良い給湯器やエアコンなど最新機器は、エネルギー削減効果が高い。具体的な性能は、住宅設備機器各社が公表している。

高血圧やヒートショック防止効果も

次に健康性だ。省エネ住宅の高い断熱性能は、外気温の影響を低減するため、冷暖房の効果が高まり、一年を通じて家の中の温度を快適に保つことができる。

それだけではない。国土交通省や厚生労働省が示している省エネ住宅の健康効果は、①ヒートショックの防止、②高血圧症の防止、③循環器疾患の予防、④熱中症の予防、⑤結露によるカビ・ダニの抑制――の5つになる。住宅の断熱性能の高まりで、各種疾患の改善に一定の関係があることが確認されている(図2)。

国土交通省のスマートウェルネス住宅等推進調査事業(2014年度~)によると、省エネリフォームを行って断熱性能を強化した場合、起床時の最高血圧が平均3.5mmHg低下したという検証結果がある。室温が上昇すると、血圧が下がるためだ。

また、床付近の室温が15度未満の住宅に住む人は、15度以上の住宅に住む人と比べて、高血圧で通院している人が約1.5倍、糖尿病で通院している人が約1.6倍になるという。

居間や脱衣所が18度未満では〝熱め入浴〟が約1.8倍に増加することから、室温が保たれる省エネ住宅はヒートショックの防止効果を期待できる。居間や脱衣所の室温が上昇すると、住宅内の身体活動時間が約30分程度増加するとの調査結果もある。断熱性能の高い住宅は、このように様々な健康効果が期待できる。

太陽光と蓄電池で災害に強く

最後に、防災性について触れておこう。地球温暖化の影響で自然災害が全国的に多発し、大雨など災害の規模も大きくなっている。太陽光発電や家庭用燃料電池(エネファーム)といったエネルギーを作るシステムと家庭用蓄電池を組み合わせることで、災害時や停電時に電気やお湯を使うことが可能になる。

ここで、エネファームについて簡単に解説すると、都市ガスやLPガスから水素を取り出し、空気中の酸素を使って電気とお湯を供給するシステムのこと。ガスの供給は災害時でも比較的ダメージを受けることが少ないため、太陽光発電と組み合わせることで、夜間に電気とお湯を使うことを可能にする。

オール電化という選択肢であれば、火を使わないため火災の危険性も低減する。太陽光発電設備や家庭用蓄電池などで電気を確保できれば、災害時や停電時でも調理ができる。自宅避難が可能であれば、避難所と比べて災害時の心身負担が小さいというメリットも期待できる。

これらに加え、雨水タンクや食糧庫を備えれば、より防災性は高まる。

既存賃貸住宅の評価上げる

2025年4月から建築確認手続きが変更される。最も大きな変更点は、すべての新築の住宅、非住宅に対して省エネ基準への適合を義務化することだ。注文戸建て住宅や分譲戸建て住宅だけでなく、分譲マンションや賃貸住宅も例外ではない。省エネ基準を満たした賃貸住宅は、断熱等等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上となる。

これに先立ち24年4月から省エネ性能の表示制度が始まった。表示は消費者が一目で分かるよう、星のマークや家のマークの数で性能の高さを示すほか、年間光熱費の目安や、ZEH水準かどうかなどの項目がある(図3)。

建物を販売や賃貸する場合に、省エネ性能を表示することが求められる。今後、新築については断熱等等級4以上の住宅が供給されていくため、ゆくゆくは既存の賃貸住宅も、積極的に省エネ性能をアピールしたほうが、入居者からの評価は高くなると考えられる。

賃貸オーナーに公的支援

法改正によって、新築賃貸住宅は省エネ基準を満たすことが標準化される。更に、東京都は25年4月から新築住宅に対して太陽光発電設備の設置などを義務化する。こうした背景もあり、既存の賃貸住宅に対しても賃貸住宅オーナーが省エネ改修する際には国や自治体が支援措置を用意している。

国土交通省、経済産業省、環境省は、省エネ住宅に補助制度を昨年末の補正予算で計上した。既存賃貸住宅の住戸に高機能給湯器を設置することに対して補助制度が設けられた。また、高断熱窓への改修補助(先進的窓リノベ2025事業)は、賃貸住宅オーナーも使うことが可能だ。住宅金融支援機構は「住宅リフォーム融資(省エネ住宅)」という融資制度を用意している。

住宅ストックに占める賃貸住戸の割合が約半数もある東京都では、賃貸住宅の断熱改修を30年度までに約100万戸にする目標を掲げている。これを実現するために、賃貸住宅の省エネ改修と太陽光発電の設置を補助する制度を導入している。

既存の賃貸住宅においては、高断熱窓に1戸当たり30万円や高断熱ドア設置に1戸当たり27万円、壁などの断熱改修に1戸当たり60万円の補助、太陽光発電設備の設置に最大90万円の補助などを受けることができる。

補助制度に加えて、都では来年度から希望する賃貸オーナーに対し、断熱改修まで伴走型で支援する事業を導入する方針を決め、これを盛り込んだ予算案を都議会に諮っている。

賃貸住宅オーナーへの支援を手厚くし、入居者に省エネ化の恩恵を受けてもらう。これによって、多くの人に対して省エネ住宅への理解を広めることができるだろう。