そろそろ住宅適齢期を迎え出すZ世代(90年代後半から2010年頃までに出生)だが、その住宅計画は中古市場を軸としながら少なくとも生涯2度の住み替えを要することになるだろう。資産価値の維持という〝綱渡り〟にも似たリスクを伴いながら。

◇ ◇

建築コスト上昇の長期化で首都圏マンション市場では〝中古〟(いずれこの言葉は消えていくはずだ)が、新築に替わる新たな主役になろうとしている。新築は23区の平均価格が1億円を超えたことで、一部富裕層を除けば国民にとっては手の届かない〝高嶺の花〟となった。根強かった日本人の新築志向もついに終焉し、若い世代の住宅計画は今後中古市場が主な舞台となっていく。

不動産経済研究所によると、24年に23区で売り出された新築マンションの平均価格は1億1181万円で前年比2.6%下落したが、それはおそらく超高額物件の供給が23年よりも減少したためで個々の価格が下落し始めたわけではない。建築コストが今後も下がる見通しがない以上、多くの国民は中古市場に選択肢を求めるしかないだろう。前々回取り上げた「50年ローン」の出現は、それでも新築マイホームが欲しいと願う庶民の悲鳴にも聞こえてくる。

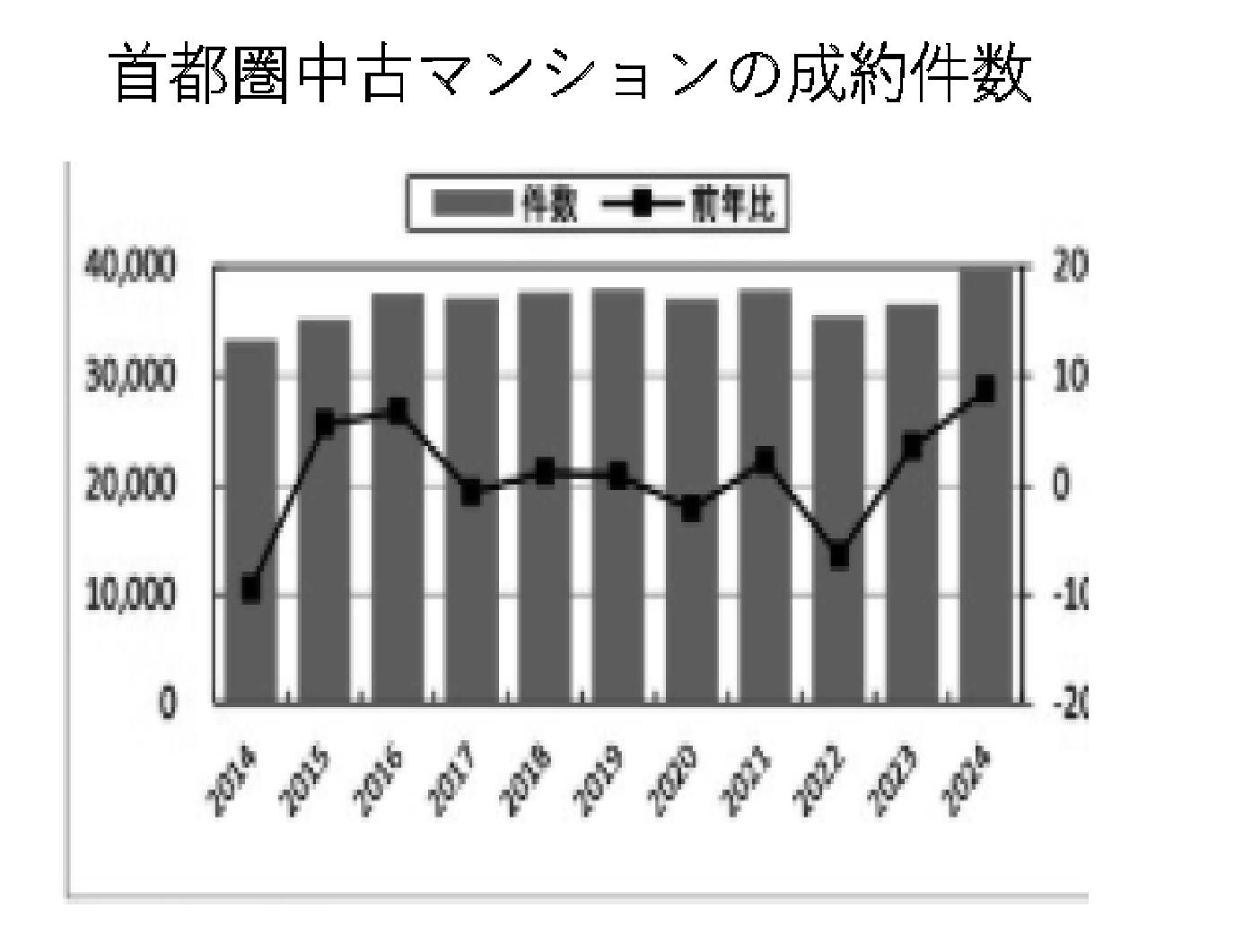

東日本不動産流通機構によれば、24年度の首都圏中古マンションの成約件数は3万9736件で前年度比8.6%増となり2年連続で増加した。過去最高を更新中だ。都県別でも地域別でも全エリアで前年度を上回り多摩、埼玉、千葉県では二桁増を記録した。

成約価格の平均は前年度比5.1%上昇の4939万円で、こちらは12年連続の上昇。埼玉県を除く全てのエリアで価格が上昇している。新築価格の高騰に引き寄せられた格好だが、マンション購入者の多くが中古市場に向かい始めたことは間違いない。ちなみに24年度に首都圏で売り出された新築分譲マンションは2万2239戸だから中古マンションの成約戸数が1万7000戸以上も上回っていたことになる。

急減する若者

しかし、これからの中古市場は大きなリスクが伴うことには注意が必要だ。なぜなら人口の本格減少時代がやって来るからである。中古市場の拡大は〝ストック時代の到来〟と前向きに捉えられがちだが果たしてそうか。中古市場の円滑化・活性化には後から続く若い世代の人口増加が条件となる。

30歳で築20年の中古マンションを購入した人が、老朽化問題が起こる前の20年後に売却しようとしたとき、築40年の物件でも「割安でまだ十分住むことができる」と購入する若い世代がいなければ市場は回らない。しかし、20代~30代の人口は20年の2546万人から50年には1707万人へ33%も減少する。希望は管理の質的向上で築40年以上でも十分市場価値があるマンション市場になっていることである。

いばらの道

さて、50歳を迎えたZ世代だが、まだ20年は現役で働かなければならない。しかし子供は独立して今は夫婦2人暮らし。小ぶりで築浅のマンションに住み替えることができる。そして更に20年後、まだ夫婦そろって元気だが子供は海外勤務。安心して老後を過ごせるシニアレジデンスに住み替えることにする。

日本の流通市場がこれからこうした若い世代の住宅すごろくを支えていくためには、人口減少、空き家増加、金利上昇、〝大量相続〟による不動産の売り圧力など押し寄せる需給緩和要因にも抗して、築年数に関わらず資産価値が維持できる市場になっていかなければならない。上昇を続ける建築コストと無縁の中古住宅は人口減少などによる需給緩和の影響をもろに受けやすいからだ。

新築志向から脱却し、中古市場への移行は不可避だが、そこではかなりのリスクをはらんだいばらの道も覚悟しなければならない。

.jpg)

.jpg)