首都圏の新築マンション市場は依然として価格の右肩上がりが続いている。購入者の大半が富裕層と投資家だ。定期借地権マンションもその点はあまり変わらない。市場は「価格」から「価値」へと評価が変わり始めている

不動産経済研究所の調査によると、今年上半期(1-6月)の首都圏マンション供給戸数は8053戸で、昨年同期(9066戸)に比べ11.2%減少した。ただし、うち定期借地権マンションは634戸で、昨年(169戸)の3.8倍と大幅に増加している。通期では1500~2000戸の見込みだ。首都圏での供給は16年頃から増え始め、20年以降は東京23区に集中している。

地代前払い効果

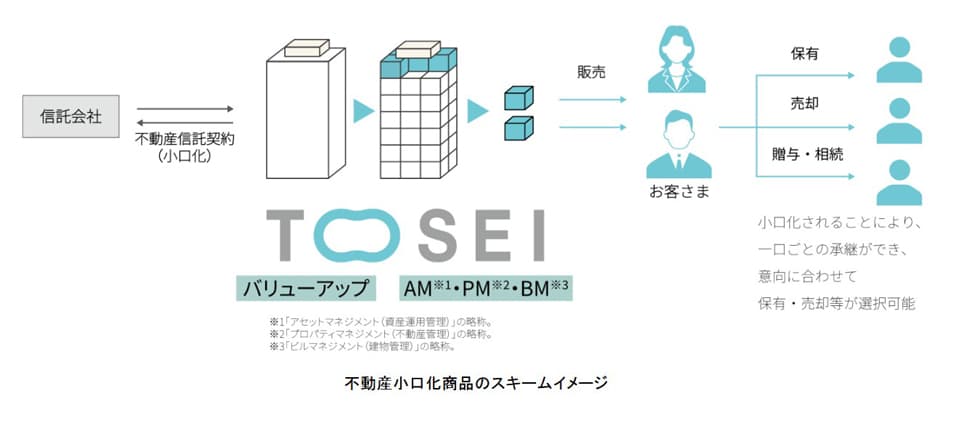

20年以降、東京都心部で定期借地権マンションの供給が増加している要因は、大手ディベロッパーによる「地代前払い方式」が土地所有者の熱い注目を集め始めたことだ。同方式は借地期間中の地代の全部(または一部)を一括して前払いするというもの。超好立地、二度と手に入らないような土地がターゲットとなる。当然、定借といえども分譲価格は所有権付きとあまり変わらない。

借地期間70年の場合、全地代を前払いするとなると、その額は土地価格の70~80%にもなる。これに固定資産税など地主の土地保有コストの肩代わり分を含めると所有権との価格差は10~15%が限界だ。その土地価格も建築費も上昇しているため、定借の購入客も富裕層に限られる。

富裕層は「二度と体験できない素晴らしい環境が手に入るのであれば価格は問わない」という考えなので、「価格」ではなく、その「利用価値」に関心がある。その富裕層が日本でも増えている。

新富裕層

アベノミクスとコロナ下で実施された大規模な金融緩和を背景に、株や金、不動産などの実物資産を大きく膨らませた人たちが〝新富裕層〟と呼ばれている。従来からの旧資産家は更に資産を拡大させ、準富裕層から富裕層へ、富裕層から超富裕層へと位を上げている。それらの資産を相続した2世、3世も登場し始めた。低金利を背景に成功したサラリーマン投資家も新富裕層に含まれる。

不動産市場における富裕層の拡大は市場の焦点を価格の高騰ではなく、上昇傾向がいつまで続くかに変えている。定借市場でも「所有」との価格差ではなく、その利用価値の希少性だけが評価基準となる。所有との価格差が本質ではなくなっていくとすれば、これからの定借は「定借そのもの」の魅力をアピールしていく時代となる。

本質は何か

人口減を背景に今後、マンションという都市型集合住宅の供給は抑制されていく。量を追うのではなく、個々の物件価値を高める方向への転換である。定借も所有との比較ではなく、その仕組み自体がもつ本質的魅力を深堀りしていくときである。それが定借の未来を担保していく。

では、定期借地権マンションの本来の魅力とは何か。それは、「人生の未来設計を楽しむ」ということだ。〝賃貸は仮住まい、持ち家は一生〟という膠着したこれまでの古い思考から脱却して、人生をポジティブに戦略的に生きていくための住まいとなる。借地期間が終了すれば資産価値ゼロというマイナス思考ではなく、有期限の資産だからこそ、それを使い切るという楽しさがある。そもそも人生は期限付きで一度しかないから、掛け替えのないものとなる。それと同じように住まいという資産も期限があるからこそ、それを戦略的に使い切る楽しさがあり意義がある。

◇ ◇

ちなみに、今の富裕層は住まいにどのような価値観を抱いているのだろうか。それを筆者は知る由もないが、おそらく専有面積は150~200m2程度をイメージしているだろうし、ディンクス世帯なら100m2程度の2LDKも考えられる。70~80m2の従来型マンションは彼らの眼中にない。

富裕層に限らない。「人生は楽しんだもの勝ち」といわれるように、「住まいも人生を楽しむための基盤」と捉えれば、70年先までも所有権をもっている必要はないように思われる。