住宅が資産格差拡大を助長しているかのような都心部における価格高騰を止める手立てが見つからない。

◎ ◎

東京23区で新築マンションの平均価格が1億円を超えたのが23年で24年も1億1000万円台。25年は1億3000万~4000万円台になりそうだ。建築費の上昇は、今後10年は続くとの見通しが強まるなか、政府による対策がなんら打ち出されないのはなぜか。

もちろん、価格高騰の要因は建築費上昇だけではない。一つは、東京のマンションが住むためのものというより、資産拡大や中華系投資家による安定資産の確保という目的で買われるケースが増えていることである。

しかし、それを「悪」とは言えない。ただ、住宅による〝階層化〟を助長しないためには、中間層でも買える中価格帯のマンションを供給する努力がディベロッパーに求められている。単身者やディンクス向けなら郊外の駅前、子育て中のファミリー向けなら郊外の駅から近い(徒歩10分程度か)生活施設が整った環境での供給が望まれる。タワーマンションのように大きく豪華なものでなく、小規模で高効率設計のマンションは開発できないものだろうか。また、国はそうした中間層の住宅取得を積極的に支援すべきではないだろうか。

子育て世帯転出

東京都の転入転出推移(外国人含む、25年6月まで)を見ると子育て中のファミリー層の転出超過が目立つ。総数は転入超過が続いているが年少人口(0歳~14歳)と住宅一次取得者層(30~49歳)はここ数年転出超過が続いている。つまり、東京の人口増加は賃貸層の若者と高齢者、外国人が中心だ。日本の首都、最大の人口を誇る都市の未来が危ぶまれる。

建築資材・人件費とも高水準が定着していて下がる見込みはない。国内富裕層や国外投資家による高値買いが続く限り、都心部や駅前の地価が下がる見込みもない。結果として今後も東京のマンション市場は価格上昇もしくは高止まりのまま供給が減少していく。おそらく子育て世帯の転出は今後も続くし、もしくは少子化が加速する。ガソリン価格の引き下げや食料品による家計負担の軽減化だけでなく、今こそ日本は住宅取得支援政策の再設計が求められている。

低金利先進国

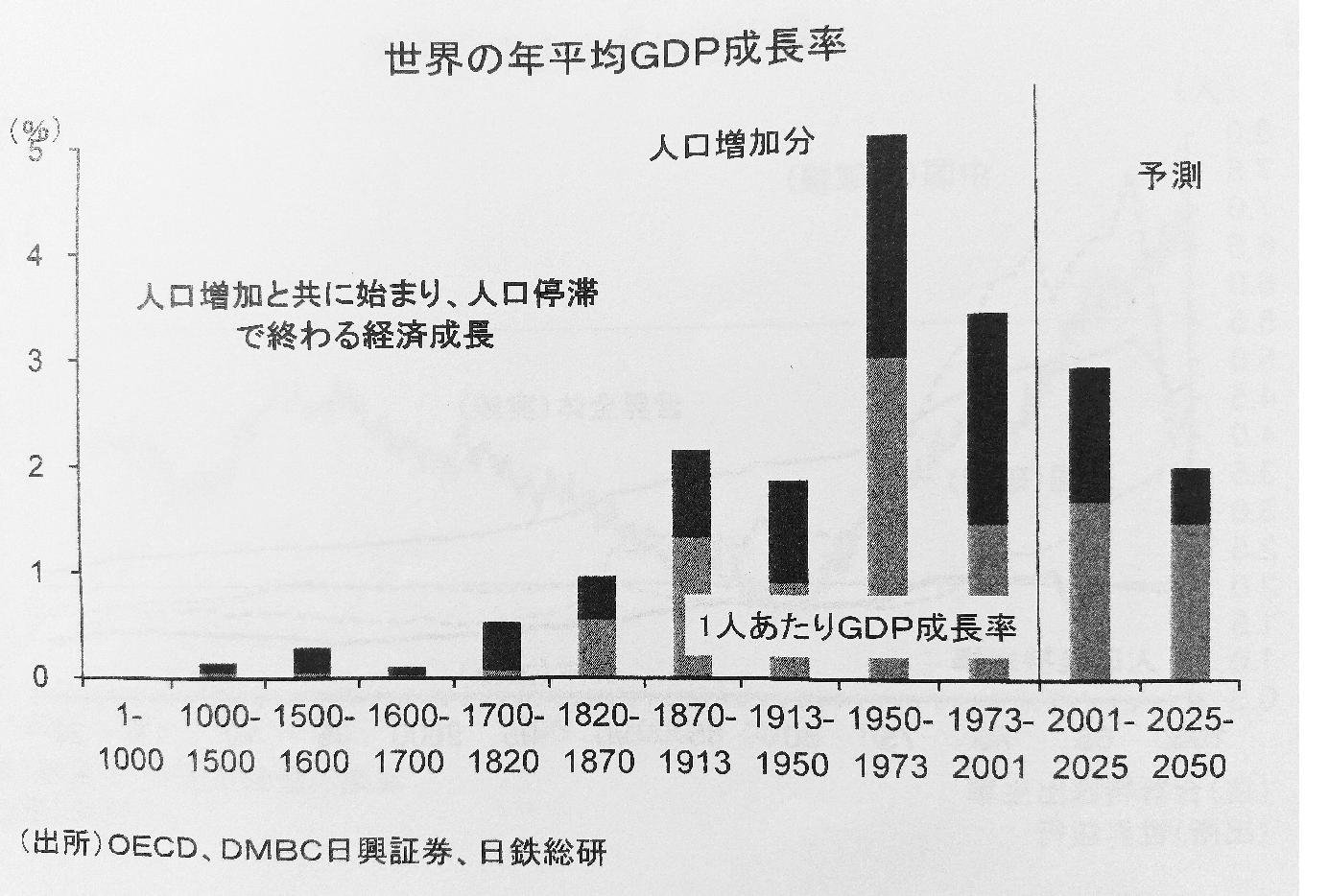

物価高の背景には円安が色濃く横たわる。円安は日米の金利差によるものだから、その差が縮まらない限り続くというのがこれまでの見方だった。しかしOECDなどの分析によれば、80年代以降は世界の成長率が鈍化傾向にある(グラフ参照)。要因は日本と同じで人口減少である。

もしこのまま世界全体が成熟・低金利方向に収束していくなら、日本は現在の低金利のままで円安が自然に解消され〝停滞〟から脱出する可能性が出てくる。むしろ低金利・成熟先進国として世界をリードする国になる期待もある。そのためにも国や企業が今なすべきことは、例えば教育改革による人材育成、リスキリング、新技術・新産業への投資などを着実に押し進めていくことである。

日本はかねてから「高齢先進国」になるとは言われてきたが、その本来の意味は世界全体が成熟化していく中で、本当の豊かさとは何かを示し得る国になるということである。

◇ ◇

分譲マンションの価格高騰をこのまま放置すれば「買える層」と「買えない層」の分断がさらに進行する。結果的として住宅が「資産形成格差」を助長していく。世代をまたげば格差の再生産にもつながっていく。これは明らかに「悪」である。なぜなら、住宅は本来、そういうものではないからだ。

住宅とは住み手が高所得者か中間層か低所得者かにかかわらず、心の癒しを得る場所である。そのための住まいとはどうあるべきかを探究するのがマンションディベロッパーやハウスメーカーの本来の仕事である。